Le sévoflurane a été breveté pour la première fois en 1972 par Ross Terrell et Richard Wallen. Son utilisation clinique a débuté au Japon en 1990 par Maruishi Pharmaceuticals. Le médicament a été approuvé par la FDA en 1996 et a ensuite été commercialisé dans le monde entier par les Laboratoires Abbott sous les noms commerciaux Ultane® et Sevorane®, des formulations génériques étant disponibles vers 2006. Le sévoflurane est un anesthésique inhalé largement utilisé en anesthésie générale, apprécié pour sa rapidité d'action, son induction en douceur et sa récupération rapide. Administré via un vaporisateur spécialisé, il est particulièrement avantageux en pédiatrie et en ambulatoire grâce à son excellente tolérance et à une irritation minimale des voies respiratoires par rapport aux agents anesthésiques plus anciens. Ses principales applications comprennent l'induction et le maintien de l'anesthésie générale lors d'interventions chirurgicales et procédurales.

MARQUES

Ultane.

Sevorane.

Sojourn.

Sevura.

Sévitrue.

MÉCANISME D'ACTION

Le mécanisme d'action exact du sévoflurane n'est pas entièrement élucidé, mais on pense qu'il produit une anesthésie générale en interagissant avec de multiples systèmes de récepteurs du système nerveux central. Il améliore la neurotransmission inhibitrice grâce à son action sur les récepteurs GABA et glycine, tout en supprimant la neurotransmission excitatrice en modulant les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, de la sérotonine et du glutamate. De plus, le sévoflurane influence les canaux potassiques voltage-dépendants et à deux pores, contribuant ainsi à ses propriétés anesthésiques.

PHARMACOCINÉTIQUE

Absorption

Le sévoflurane est rapidement absorbé par les poumons et passe dans la circulation sanguine grâce à sa faible solubilité sanguine (coefficient de partage sang/gaz d'environ 0,69), ce qui permet une induction et une récupération de l'anesthésie plus rapides que celles des agents inhalés plus anciens. Le taux d'absorption dépend de plusieurs facteurs, notamment la concentration inspirée, les coefficients de partage, la ventilation minute et le débit sanguin pulmonaire.

Distribution

Le sévoflurane a un volume de distribution d'environ 53 litres ; cependant, sa captation et son élimination rapides sont des caractéristiques plus pertinentes sur le plan clinique. Ces propriétés sont largement déterminées par son faible coefficient de partage sang/gaz (environ 0,63-0,69), qui facilite une induction et une récupération rapides pendant l'anesthésie.

Métabolisme

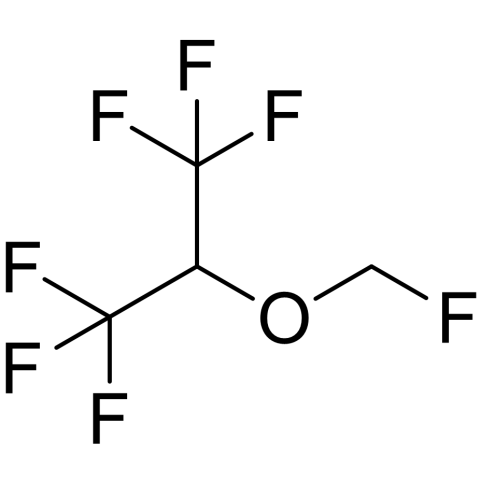

Le sévoflurane est métabolisé dans le foie par l'enzyme cytochrome P450 2E1, environ 2 à 5 % de la dose administrée étant décomposée en fluorure inorganique et en hexafluoroisopropanol (HFIP). L'HFIP est rapidement conjugué à l'acide glucuronique et excrété dans les urines, tandis que le fluorure inorganique est également éliminé par les urines ou peut être capté par les os. La majeure partie du sévoflurane est éliminée sous forme inchangée par les poumons, qui constituent sa principale voie d'élimination.

Élimination

L'excrétion du sévoflurane se fait principalement par les poumons, où la majeure partie de l'anesthésique est éliminée sous forme inchangée par l'expiration. Une faible proportion (environ 2 à 5 %) est métabolisée dans le foie en fluorure inorganique et en hexafluoroisopropanol (HFIP).

PHARMACODYNAMIQUE

La pharmacodynamique du sévoflurane implique une dépression dose-dépendante du système nerveux central, du système cardiovasculaire et du système respiratoire, en augmentant la neurotransmission inhibitrice et en inhibant la neurotransmission excitatrice. Sa faible solubilité sanguine contribue à une induction et un réveil rapides de l'anesthésie. De plus, ses propriétés peu irritantes pour les voies respiratoires le rendent particulièrement adapté à l'induction au masque, en particulier chez les patients pédiatriques. Des facteurs tels que l'âge influencent significativement ses effets, les patients âgés nécessitant une concentration alvéolaire minimale plus faible pour obtenir une anesthésie.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Le sévoflurane est administré sous forme d'anesthésique inhalé au moyen d'un vaporisateur spécialisé, généralement administré par masque facial, sonde endotrachéale ou masque laryngé lors d'une anesthésie générale. Pour l'induction, le sévoflurane est généralement administré à une concentration inspirée de 2 à 8 %, les patients pédiatriques bénéficiant souvent de sa faible irritation des voies aériennes lors de l'induction au masque. Chez l'adulte, les concentrations d'induction varient généralement de 3 à 8 %. Les doses d'entretien sont généralement comprises entre 1 et 3 %, ajustées en fonction de l'âge du patient, de l'intervention et de la profondeur d'anesthésie requise. La concentration alvéolaire minimale de sévoflurane varie avec l'âge, diminuant chez les patients âgés, et des ajustements posologiques peuvent être nécessaires en cas de troubles cardiovasculaires ou respiratoires. Le sévoflurane est souvent utilisé en association avec d'autres anesthésiques et analgésiques dans le cadre d'une anesthésie équilibrée. Une surveillance continue des signes vitaux, de la saturation en oxygène, du CO₂ téléexpiratoire et de la profondeur d'anesthésie est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'administration.

INTERACTIONS ALIMENTAIRES

Il n'existe aucune interaction alimentaire directe connue avec le sévoflurane ; cependant, les patients subissant une anesthésie générale au sévoflurane doivent respecter scrupuleusement les recommandations de jeûne préopératoire afin de réduire le risque de complications graves pendant l'intervention. La principale précaution à prendre concernant les interactions est d'éviter la consommation d'alcool, car elle peut compromettre la sécurité et l'efficacité de l'anesthésie.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le sévoflurane peut interagir avec plusieurs médicaments, notamment les inhibiteurs du CYP450 comme la cimétidine, qui peuvent en accroître les effets, et les dépresseurs du SNC comme les opioïdes ou les benzodiazépines, qui peuvent accentuer la sédation et la dépression respiratoire. Il potentialise également les bloqueurs neuromusculaires, entraînant une relaxation musculaire prolongée. Bien que moins fréquent, la prudence est de mise avec les médicaments qui sensibilisent le cœur aux catécholamines en raison du risque d’arythmies. L’alcool doit être évité, car il peut augmenter la dépression du SNC et affecter la sécurité de l’anesthésie. Une surveillance étroite est importante lorsque le sévoflurane est utilisé en association avec d’autres médicaments.

CONTRE-INDICATIONS

Le sévoflurane est contre-indiqué chez les patients présentant une sensibilité connue ou suspectée au sévoflurane ou à d’autres anesthésiques halogénés. Il est également contre-indiqué chez les personnes sujettes à l’hyperthermie maligne, ainsi que chez celles atteintes de certaines affections hépatiques ou cardiaques.

EFFETS SECONDAIRES

Effets secondaires fréquents :

• Nausées et vomissements.

• Agitation, confusion ou délire.

• Étourdissements, vertiges ou somnolence.

• Variations de la tension artérielle.

• Variations du rythme cardiaque (rapide ou lent).

• Maux de tête.

• Toux.

• Fièvre ou frissons.

• Faible température corporelle.

Effets secondaires graves :

• Hyperthermie maligne.

• Réaction allergique.

• Problèmes respiratoires.

• Problèmes cardiovasculaires.

• Problèmes hépatiques.

• Convulsions.

• Problèmes rénaux.

SURDOSAGE

Dépression respiratoire : Respiration lente, superficielle ou difficile, ou arrêt complet de la respiration (apnée).

Collapsus cardiovasculaire : Il peut s’agir d’une chute importante de la tension artérielle (hypotension), d’un ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie) ou d’un arrêt cardiaque.

Dépression du système nerveux central : confusion, agitation, convulsions et perte de connaissance.

Autres symptômes : nausées, vomissements et risque potentiel d’atteinte rénale ou hépatique.

TOXICITÉ

La toxicité du sévoflurane peut entraîner une hépatotoxicité, une néphrotoxicité et une neurotoxicité. Les effets indésirables potentiels incluent une atteinte rénale, une dépression respiratoire, un allongement de l’intervalle QT et une hyperthermie maligne. Chez les patients pédiatriques, la neurotoxicité est particulièrement préoccupante, ainsi que le risque de bradycardie sévère et d’arrêt cardiaque chez les personnes atteintes du syndrome de Down. Le risque de toxicité rénale est lié à la formation de composé A pendant l’anesthésie, notamment en cas de faible débit de gaz frais, ce que la FDA déconseille pour certaines procédures afin de minimiser ce risque.